ニュース&トピック

2019年07月02日|図解カード活用事例|開催報告

日本図解協会らしさとは?

2019年6月30日、図解フェスティバルの翌日に、

新潟、横浜、名古屋、名張、奈良、関西、岡山の図解応援団長が集結し、

3時間に渡り、「日本図解協会らしさとは?」を図会議法で論議する機会を頂いた。

各自がポスト・イット®︎ふせんに書き出した内容は、

「ご縁をつなぐ」

「左脳と右脳をつなぐ」

「ふんわり感」

「変わった人が多い」

「その場ですぐ」

「図解で世界を変える」

と様々で具体的な表現

そのため、図会議マスター養成講座受講生の斎田さんがファシリテーターとなり、

一人一人に対して、ふせんの内容に対する目的・背景を、聞いて構造化していく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

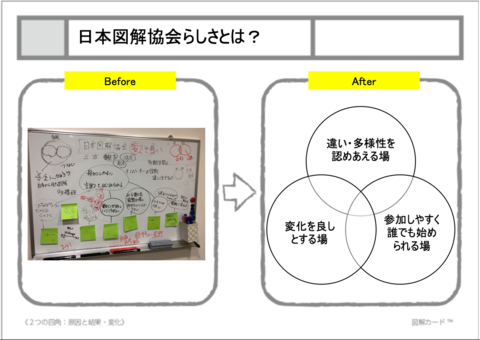

その結果、日本図解協会らしさは、大きく三つに統合される

①違い・多様性を認めあえる場

②参加しやすく誰でも始められる場

③変化を良しとする場

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

それは、個々の参加者が、図解を通じて、共同に変容できる場である。

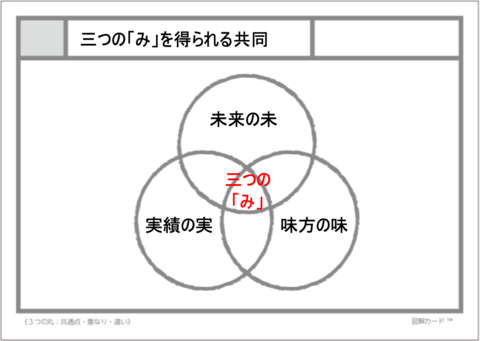

共同とは、未来の未、実績の実、味方の味からなる3つの「み」から構成される。

では、なぜ、3つの「み」が、参加者様にとって価値があるのか?というと、

「本当にやりたいことをやる」ためには、違いを認めてくれる仲間が必要だから。

一般論、社会の常識、会社の命令などなど、大衆が迎合できることではなく、

自分が好きで、本当にやりたいこと。

それは、大衆からみたら、変なことなのかもしれない。無意味かもしれない。

でも、それぞれが「本当にやりたいことをやる」

相手にとっては変なことでも無意味なことでも。

しかし、本当にやりたいことを実現するためには、一人ではできないこともある。

そんな時、お互いの違いを認めて、個々の参加者が、図解を通じて、共同に変容できる場

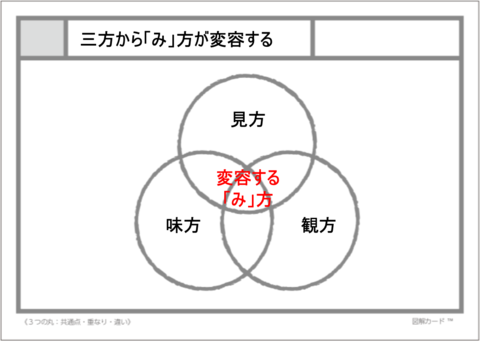

そして、変わり続けること。変容し続けること。

これも日本図解協会らしさの大切なポイント。

一旦出来上がったら、それが終わりではなく、それが新たな出発点になる。

なぜなら、見方が変われば、観方も変わり、味方をも変えることが出来る。

三方から「み」方が変容することで、新たな価値を創出できるからである。

つまり、上記の三つからなる「日本図解協会らしさ」が我々にとって必要ではないか?

という示唆を与えれくれた3時間でした。

本会議に参加してくださった図解応援団長様には感謝を申し上げます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そして、「日本図解協会らしさ」にとって違いを認めるということは?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

代表理事の多部田が、タイ語が通じず、文化も全く違う、

タイ工場で部下達と図解を通じて解りあえたことに起源があることを思い出せました。

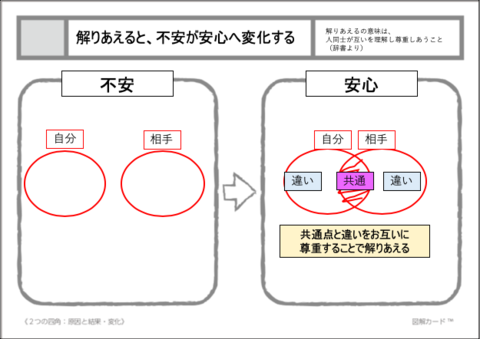

例えば、「解りあえる」を辞書で引いてみると、

「人同士が互いを理解し尊重しあうこと」と説明されているくだりがあります。

自分自身、相手、双方が理解する。何を理解するか?

それは、共通点であり、違いでもある。

その共通理解を生み出すプロセスに図解が活用できるわけです。

そうなれば、お互いの距離感はグッと近くなり、心理的な安全性が生まれ、お互いのコミュニケーションがスムーズになるのです。

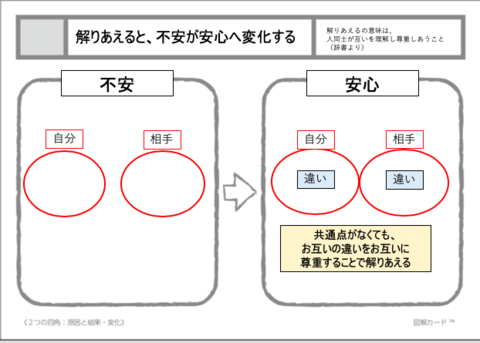

そして、共通理解とは、お互いの「違い」を理解し尊重しあうことも大切です。

「共通点がないから、あいつは嫌い」というのは極端な考え方であると思っています。

私が図解で共通理解を生み出すきっかけを作ったのは、

2003年に古河電工タイ工場に赴任した際のこと。

例えば、業務マニュアルには仕事の事例だけでなく、

タイ人の部下たちが好きだったケーキやお菓子の事例を使ってマニュアルを作成しました。

日本だったら、何事か!と叱られたかもしれませんが、

私は、日本人の考え方をタイ人の部下に押し付けず、

タイ人の部下たちが自分ごとになれる事例を使って、

彼女達が自らマニュアルを作成するように心がけました。

その結果、タイ人だけの自立型組織を醸成でき、

私の赴任任期は予定の1年ではなく、半分の6ヶ月に短縮できたほどマネージメント上、

大きな成果を生み出しました。

したがって、以下図の通り、共通点が無い場合であっても、

違いを認めてお互い尊重しあうことも、解りあえるプロセスなのです。

したがって、日本図解協会のらしさは、

代表理事の多部田が、タイ語が通じず、文化も全く違う、

タイ工場で部下達と図解を通じて解りあえたことに起源があることを思い出せました。

たった3時間の会議でしたが、図解応援団長様のおかげで、

2003年以降、16年に渡る図解の取り組みが走馬灯のようによみがえり、

日本図解協会のVISIONである「図解でご縁をつなぐ」ことの背景を理解しました。

それは、

個々人が「本当にやりたいことをやる」ために、支えてくれる仲間が必要な時もあり、

①参加しやすく誰でも始められる場

②違い・多様性を認めあえる場

が必要であるということ。

その場を図解を活用し、個々の参加者が、図解を通じて、共同に変容できる場である。

共同とは、未来の未、実績の実、味方の味からなる3つの「み」から構成される。

では、なぜ、3つの「み」が、参加者様にとって価値があるのか?というと、

「本当にやりたいことをやる」ためには、違いを認めてくれる仲間が必要だから。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~